| 地域で担う、保育の受け皿 | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 翁長地区自治会・翁長幼児園(豊見城市翁長) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| 豊見城市翁長地区は、那覇市のベッドタウン豊見城市にあって、昔ながらの地域共同体のつながりが残る地区である。近年ではアパートなども増えてきて、転入者も増えつつある地域でもある。 その翁長地区自治会(赤嶺吉和会長)では公民館を活用し、日中、幼児を預かる「翁長幼児園」の運営を行っている。 自治会の公民館を活用し、保育所・学童保育の機能を補完

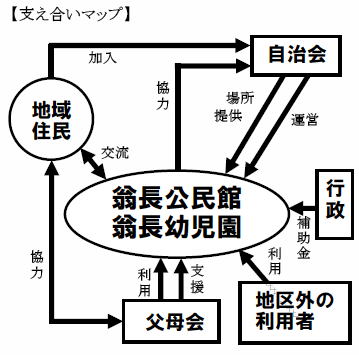

翁長幼児園の特色は、他の保育所等と違って、自治会の公民館を活用しているという点。そのため、園の運営は園長である自治会長を中心に住民が決定するなど、常に地域に密着した取り組みを行っている。 同園では、現在2~4歳児まで39名が在籍している。もともとは翁長地区の幼児のみを対象としていたが、保育ニーズが高いことから地区外からの幼児も受入れている。 開園時間は、月曜から金曜の午前8時00分から午後6時30分まで。園近隣の自治会集会所には学童クラブの施設があるため、午後になると幼稚園児や小学生の姿も見られる。もともとは、学童保育も公民館で行っていた経緯もあり、幼児園は学童の放課後活動対策の一端も担っているといえる。 職員は保育士5名体制(常勤4名、臨時1名)で、運営費用は、保護者が負担する保育料(月4,000円~8,000円、別途おやつ代など1,000円)のほか、行政からの助成金(年間約30万円)などでまかなわれている。 戦前に誕生 待機児童の増加で再び注目を集める 先述の通り、戦前の沖縄では幼稚園や保育園の整備が進まない中、その機能を補完する形で「自治会幼児園」が県内各地に広がりを見せた。住民が自ら運営する幼児園は戦後、児童福祉法が適用されない復帰以前においても沖縄の保育を支えた。このうち多くは、保育園や幼稚園の整備が進むにつれて、その役割を終えていった。しかし、共働き世帯の多い沖縄では、保育ニーズは依然として高く、近年、待機児童の問題を抱える地方自治体が増えつつある中で、再度自治会幼児園のスタイルが注目されるようになってきた。 翁長幼児園は戦前に誕生し、地域の保育ニーズに応える形で現在まで継続している数少ない事例である。 自治会、父母会が積極的に園を支援

一方で、幼児園では自治会が年3回実施する奉仕清掃作業に協力している。幼児園が公民館にあるため、地域住民も園に立ち寄ることが多く、常に地域との交流が絶えない。 また、園の活動を支援するため園児の保護者らが「父母会」を結成し、カンパや物品の寄贈などを行っている。安全性を確保するために、公民館設備の改修などを行う際には、自治会の「役員会」や「住民総会」で承認をもらった上で、その作業を父母会が行うほか、園からの要請や話し合いにはすぐに対応するなど、住民同士ならではのフットワークの軽さが生かされている。 「どうしても地域に必要だから」~住民にとって大切な存在

また、清掃活動への協力に対しては「一緒に作業してくれて、助かっている」と感謝の言葉が届けられている。 こうした地域内の支え合いによって園活動が行われている。 財政面が課題 公的機関のさらなる支援を 幼児園の運営上の課題としては、財政面での課題がある。行政からの補助金は、ミルク代や人件費、遊具補助などがあるが、厳しい台所事情により年々削減の方向にある。運営費用の大部分は保護者負担の保育料でまかなっているが、慢性的な財政難が続いている。園の継続のために、児童受入れ数の削減も模索しているが、「預かってほしい」というニーズは地区内外から多く寄せられているのが現状である。 幼児園の運営には自治会をはじめとする関係機関の理解や協力が不可欠となっている。また、幼児園の園児や職員も地域の行事や活動に積極的に参加しており、支え合いの関係性は今後も継続していくものと思われる。 一方で、幼児園は保育行政や児童福祉推進の一端を担っているだけに、公的な機関や団体によるバックアップが求められる。具体的には、行政や社協による財政面や運営面における支援も期待されている。 「住民からのニーズがある限り、この場所を継続したい」 今回の取材に応じてくださった保育士の当銘園江さんは今後の活動について、「もっと地域との交流の機会を増やしていきたい。」と語る。高齢者との交流行事や地域へのボランティア活動など、色々試してみたいとの想いは強い。幼児園運営が全国的にも注目を集める中、現地視察等への対応に追われていた時期もあったと聞くが、「これからは足元である自分たちの地域を見つめ直して、基盤固めを図りたい。」「住民からのニーズがある限り、この場所が継続できるよう、後進の指導・育成にも取りかかっていきたい。」と展望を明かした。 「地域の子どもは地域で見守る」という機運が高まってきている中、地区公民館を活用したこの翁長地区自治会の取り組みは大きなヒントを示している。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

-ふれあいネットワーク-

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4丁目373番地の1 沖縄県総合福祉センター内 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 Tel 098(887)2000 Fax 098(887)2024 Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会 CLOSE |