| 団地における地域活動で子どもたちの居場所づくり | |||||||||||||||||||||||||||||||||

| 比屋根団地子ども育成会・学習会&昼食サービス(沖縄市比屋根) | |||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||

|

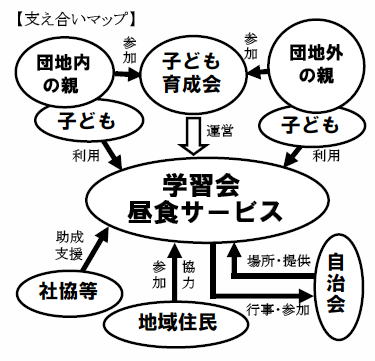

沖縄市にある県営比屋根団地は、市東部に位置し、現在200世帯が入居している。母子世帯や共働き世帯が多く、放課後や夏休みなどにおける児童が安心して過ごせる環境が求められる中、団地内外の住民で構成される「比屋根団地子ども育成会」(北本律子会長)によって子どもの居場所づくりに向けた取り組みが行われている。 ここでは、団地を一つの地域と捉え、集合住宅の特性をプラスに生かしながら展開される住民支え合い活動を紹介する。 集会所が子どもたちの居場所に 学習会はほぼ毎日開催

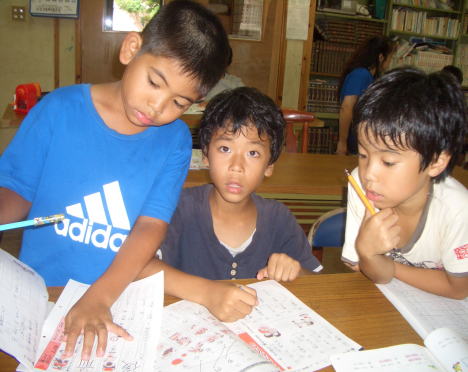

学習会は日常的な活動として、日曜・祝祭日をのぞくほぼ毎日開かれている。学校を終えた児童が放課後に団地内にある集会所に立ち寄り、そこで宿題をしたり、本を読んだりして過ごすことができる。ボランティアは学習のサポートに入り、計算や漢字の書き取りなどをする児童を見守っている。 昼食サービスとは、夏休みや春休みなどの長期休暇に、地域の子どもたちへ昼食を提供するサービスで、日中、親が仕事のために留守にしがちな家庭にとって心強い味方となっている。昼食サービスは事前の申込みが必要で、毎回30名程度が利用している。月4回の頻度で開催されるこのサービスは、食材の調達から調理までをボランティアが手分けして行っている。 こうした活動は団地内にある集会所を拠点として展開されているため、子どもたちも気軽に足を運ぶことができ、親にとっても安心して利用させることができるメリットがある。また、子どもたちと地域住民との交流の機会も自然と増え、放課後の居場所づくりや青少年の健全育成にもつながっている。 きっかけは子育てサークル やがて地域活動に発展

こうした中、平成8年に団地自治会の事務員でもあった北本さんは、集会所の施設を利用した子育てサークルを立ち上げる。 これは沖縄市の「ゆいまーる事業」と呼ばれる独自事業の助成を受けて実施したもので、毎週木曜日計25回の活動を行った。これがきっかけとなり、やがて現在のようなボランティア活動に発展する。地域住民が集まることによって、活動に協力してくれるボランティアも自然と増え、また、地域から色々な情報が寄せられるようになった。 昼食サービスもこうした情報交換から生まれた。団地では母子世帯が約30%を占め、共働き世帯も多い。夏休みなどの長期休暇になると学校給食がないため、各家庭で昼食を用意しなければならないが、準備する時間がなかったり、準備しても、子どもだけだと料理を温め直す際の火の元の取り扱いが心配となる。多くの場合、子どもたちに小遣いを渡して、弁当で済ませようとするのであるが、子どもたちはそのお金でお菓子やジュースを買ったり、ゲームに使ったりといった現状があることが分かった。 こうした現状を踏まえて、子ども育成会では自治会へ昼食サービスの実施を提案し、その承認を得て、活動をスタートさせた。利用する親子双方から喜ばれたサービスであったが、一部からはボランティアに対する無理解や風当たりもあった。そのため、活動を一時取り止めた時期もあったが、周りからの応援を受け、「自分たちは間違ったことをしていない。」と信じて活動を再開した。 その後、市社協もこの活動を支援し、全国社会福祉協議会や国の補助事業の指定を受けるなどしながら、現在に至っている。 子どもたちを名前で呼びかけることができるように 自治会の集会所というアクセスの良さから、毎日行われている学習会には地域の方々が頻繁に訪れる。活動に関わる中で自然と子どもたちの名前を覚えることができ、声かけやあいさつが気軽にできるようになるなどの効果も生まれている。 また、子どもたちは自治会の行事にも積極的に参加するなど、地域との交流の機会を多く設けている。団地の外の住民や子どもたちへも門戸を広げ、地域を限定することないスタイルもその特徴である。 一番の喜びは叱れること?! 明るさが長続きの秘訣

小学校6年生の平良優也くんに昼食サービスのメニューについて聞いてみると、「カレーライスが好き」と答えた。学習会に参加している児童の一人は、ここで過ごす時間について「楽しい」とはにかみながら答えてくれた。 団地だからこそ、生活課題を共有しやすい 子ども育成会の北本律子さんは、これまでの活動を振り返り、「ボランティアの力、地域の力に支えられて今日まで続けてこられました。本当に感謝しています。」と話した。団地という環境を一つの地域と捉えることで、いろんな可能性を感じるという。近隣住民同士が無関心になりがちといわれる集合住宅であるが、生活課題を共有しやすい分、きっかけがあれば支え合い活動が生まれることもできる。 比屋根団地子ども育成会の活動は大いに参考になる事例といえるだろう。 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

| |

|||||||||||||||||||||||||||||||||

-ふれあいネットワーク-

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4丁目373番地の1 沖縄県総合福祉センター内 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 Tel 098(887)2000 Fax 098(887)2024 Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会 CLOSE |