| 親子の声を聴き、ともに考える | |||||||||

| おもちゃ図書館ペンギン村(嘉手納町水釜) | |||||||||

|

|

|||||||||

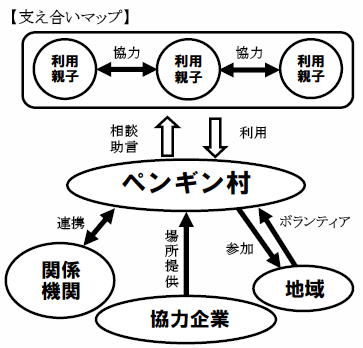

| 嘉手納町は本島中部に位置する人口1万3千人あまりの町である。町を流れる比謝川河口では毎年4・5月に鯉のぼりフェスタが開催され、初夏の風物詩として知られている。隣接する北谷町、読谷村、沖縄市とのアクセスもよく、最近では中心地の再開発も進められている。 同町水釜にある「おもちゃ図書館ペンギン村」(比嘉甚夫 主宰)では、障害を持つ子どもと親に対し、子どもの発達についての相談や助言を行っている。 ここではペンギン村の相談活動から、障害児とその親への支援について紹介する。 親子のコミュニケーション、親同士の情報交換の場に 「おもちゃ図書館ペンギン村」では、通常のおもちゃ図書館の運営のほかに、発達に遅れのある子どもを抱える親からの相談や親の手による子どもへの機能訓練が行われている。 活動は金・日を除く週5日行われる。午後になると子ども連れの母親たちがペンギン村に集まる。現在、全体で13組の親子と2人の成人が利用している。 ペンギン村を主宰する比嘉さんは自らも障害をもっており、ご自身のこれまでの経験を活かして、親に子どもの発達についての相談・助言を行っている。 脳性まひなどが原因で、身体をスムーズに動かせなかったり、発達に遅れのある子どもやその親の声を聴いて、機能訓練等についてアドバイス。親はその責任において子どもたちに「ずりばい」や寝返りといった体操や、アテトーゼと呼ばれる不随意運動を和らげるマッサージを行っている。これらは、呼吸や声かけなどにも注意しながら同じ動作を繰り返す。親子一緒に行うため、自然とスキンシップやコミュニケーションを図ることができ、子どもたちの心身の発達をバランスよく促すことができるという。 この他にも、ペンギン村は他の児童やその親同士が情報交換などを行う場ともなっている。 おもちゃ図書館の利用は無料であるが、機能訓練や相談については別途会費を徴収し、運営に役立てている。 親からの相談に耳を傾けて ~これまで延べ100組以上が利用 「おもちゃ図書館」とは、障害のある子ども達におもちゃの素晴らしさと遊びの楽しさを」との願いから始まったボランティア活動で、現在では全国に400以上のおもちゃ図書館が設置され、それぞれが活動している。こうした中、ペンギン村は(財)日本おもちゃ図書館財団の助成や支援を受け、平成元年にオープンした。 ペンギン村で相談・助言を始めるようになったのは平成5年、比嘉さんのもとに重度の障害をもつ子の親から相談が寄せられたのがきっかけとなった。呼吸停止の発作があるという児童の様子を見て比嘉さんは、「これは障害の合併症ではなく、座る姿勢をとらなかったために、十分に横隔膜が育っていないから。」とアドバイスを送った。その後、この児童は見違えるほどに状態が改善し、4ヶ月ほどで発作を起こさなくなった。これを機に、障害児を抱える親へ正しい情報を的確に伝えることの重要性を痛感。現在の活動をスタートさせた。 今では本島中部各地から親子が通うようになった。開始から現在まで通算すると延べ100組以上の親子がペンギン村を利用しているという。 周囲に支えられて、そして支え合って

また、嘉手納町社協から助成金の配分を受けているほか、町のお祭りへの参加などを通して、地域との関わり合いを行っている。 ペンギン村の運営には、周囲のサポートが大きな力となっている。 ペンギン村の活動スペースは、比嘉さんの友人らが経営する事業所に間借しているほか、大家さんも色々と便宜を図ってくれて、強い味方になっている。協力者の一人、奥間トシ子さんは開設当初から運営に協力してもらっており、毎日ボランティアで活動に参加し、親子と接している。また、利用している親も会費の徴収などの役割を分担し合いながら、みんなで活動を支え合っている。 皆で子どもの成長を見守り、喜ぶ 2年前からペンギン村に通う、添盛桂大(けいた)くん6歳)とその母親の奈利代(なりよ)さんは、同じ児童デイサービスを利用する親からの紹介でペンギン村の活動を知った。奈利代さんは「ここに通うようになっておしゃべりがうまくなったり、お座りができるようになりました。」と桂大君の変化について話す。 比嘉さんは、「脳の神経ネットワークを増やすことによって、本来持つ能力を補うことができる。だから、なるべく早く訓練を始めるほうが良い」と話す。 利用する親子は毎週ペンギン村で顔を合わせているので、一人ひとりの子どもの様子を皆で見守っている。そして、「あれができるようになったね」と子どもの発達・成長を皆で喜び、お互いの励みにしている。 療育のための情報 ネットワークを生かして周知を 活動を通して感じたことについて、比嘉さんは「もっと親に色々な情報が届けられるような仕組みが必要だ」と指摘する。出生後なるべく早い段階から療育のための訓練やサポートを開始しなくてはならないが、そのような必要な情報が、親子に届けられる量が少ないという。「母子健康推進員」などの行政がもつ仕組みやネットワークを生かしての周知が求められる。 有資格者とのかかわりを持ちマンパワーの充実を図りたい ペンギン村では、現在の活動を継続させながら、学齢期を終えた障害児や成人を迎えた障害者がパソコンなどの技術を活かして働ける作業所の立ち上げも模索している。 そのためにも、「これからは、医師などの有資格者と関わりあいを持ち、マンパワーを充実させながら進めていきたい」と比嘉さんは今後の展望を語った。 ペンギン村の取り組みは、広域ながらも「療育」というテーマに対して皆で支え合っている好例である。また一方では、身近な地域における母子の相談体制のさらなる充実が求められていることも示してくれている。 |

|||||||||

| |

|||||||||

-ふれあいネットワーク-

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4丁目373番地の1 沖縄県総合福祉センター内 社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会 Tel 098(887)2000 Fax 098(887)2024 Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会 CLOSE |