| 福祉情報おきなわVol.118(2008.3.1) |

| 編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会 沖縄県福祉人材センター 沖縄県民生委員児童委員協議会 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |

501名の署名を市に提出

去った12月20日(木)、沖縄市介護支援専門員連絡協議会は、沖縄市長に対し、「沖縄市における地域福祉権利擁護事業の供給体制の整備に関する署名」の提出を行った。

署名活動のきっかけは、ケアマネージャーとして高齢者と関わる中で、日常的な金銭管理を必要としている利用者が大勢いるにもかかわらず、地域福祉権利擁護事業(日常生活自立支援事業)の利用希望に応えられるだけの専門員が不足しているため、制度の利用に繋がらず、結果、ケアマネージャーが金銭管理の場面に関わらざるを得ないという現状に困ってのことだ。

会長の久保田氏は、「本来の業務ではない金銭預かりをやむなくとは言え、ケアマネージャーが代行したとすれば、利用者本人や家族・親類などからの誤解も招きやすく、精神的にも負担が大きいのでは?」と話す。

集まった署名は501人分。同会のケアマネージャーが介護福祉施設・事業所や医療機関等の関係者に趣旨を説明し、現状の改善を訴えながら集めた署名だ。「もちろん、署名を提出したからといって、すぐに改善が期待できるものではないと思うが、会として行政に現状を訴えながら、どのようにすれば解決できるのかを行政と一緒になって考えていくための、きっかけになれば」と久保田氏は言う。一方的な要望ばかりでは解決しないとして、様々な関係機関を束ねる沖縄市行政のネットワークの活用に期待を寄せながら、同会でも引き続き考えていくとのこと。

かりゆし長寿大学18期生入学抽選会

競争倍率3倍の狭き門に当選者の喜び大きく

去った1月23日(水)県総合福祉センターゆいホールにて、平成20学年度のかりゆし長寿大学校への入学抽選会が行われた。当日は、男性定員80名に対し171名、女性定員80名に対し272名が参加し、当選の赤玉を入れたガラポン抽選器を申し込み順に一人ひとり緊張した面持ちで回した。赤玉を出して、ガッツポーズに喜びを込める人や、歓声を上げる姿の一方、白のハズレ球に肩を落とす姿も見られ、参加者の大学校への思いが様々な形で表れた抽選会となった。

見事当選した4名の喜びのコメントを紹介します。

| 大城憲仁さん(68歳) 那覇市・応募1回目 長年、農業をしてきましたが、大学校では、長寿やスポーツに関する知識を得て、有意義な人生にしていきたいと思います。 |

|

|---|---|

| 玉城康夫さん(70歳) 那覇市・応募1回目 26年間、東京や埼玉でホテルマンとして働いてきましたが、昨年6月に沖縄に帰ってきました。子や孫たちのためにも健康で長寿を目指して頑張りたいです。 |

|

|

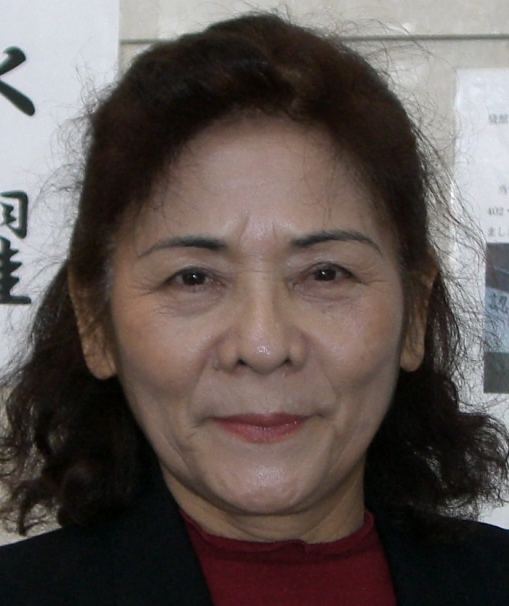

岸本初枝さん(71歳) 那覇市・応募5回目 5年前から応募を続けてきました。今回、当選して本当に嬉しいです。主人は、私よりも先に当選して卒業しましたが、私も色んなことに挑戦したいと思います。 |

|

山城せつこさん(64歳) 那覇市・応募1回目 友達の紹介で応募しました。当選出来てとても嬉しいです。シーサーを作ったり、園芸を学んでみたいです。 |

| 災害時の避難所生活 あなたならどうする? ~宜野湾市伊佐区にて「避難所生活シミュレーション」訓練を実施! |

|---|

本年度、宜野湾市伊佐区では、災害にも強い伊佐区を目指して昨年11月には津波を想定した避難訓練を実施し、平成20年1月26日には、避難所生活での問題をどのように解決するかを体験する「避難所生活シミュレーション」を実施しました。

この訓練は伊佐区自治会を中心に宜野湾市社協、沖縄県社協、宜野湾市によって行われました。

避難所では、いつ自宅に戻れるのかわからないなどのストレスや集団生活だからこその衛生問題、介護の問題、プライバシーやトイレ、ペットの受け入れ、物資の配分など多様な個別の問題が起きてきます。そうした問題を外部の力を活かしながら避難住民自身で一つ一つ判断し決定し、解決していかねばなりません。

【訓練プログラム】

12:00 避難者(参加住民)把握

12:25 避難所運営組織立ち上げ宣言

・役割分担・組織図作成

13:05 避難所Yes・Noクイズ

13:25 不安・課題の洗い出しと共有

14:05 避難所での生活課題解決の

合意形成プロセス体験

14:35 ふりかえり

15:00 終了

今回の訓練の後半では、訓練参加住民(避難住民)102名に対して、40食分の食料が届いたという状況を設定し、どのように配分するかを避難住民同士で協議して決めるということを行いました。

「避難所で起こる困難や問題をより具体的にイメージする」ことや、「避難所で発生する問題を解決するための合意形成のプロセスを理解する」という内容を体験する訓練となりました。

(訓練プログラム参照)詳細は

「ボランチュねっと」http://volunchu.net/

本訓練は「災害被災者支援力パワーアップ事業」の一環として行われます。

←体育館でご近所同士でグループに分かれて話し合いをする参加住民