職員の資質向上と目的に、各職場では「職場研修」が広く実施されています。福祉の分野においても専門性が求められる中、職場研修の重要性も増してきました。今回は、職場研修について考えてみます。

職場研修のめざすもの

職場研修は、職員(人材)を組織にとって大切な財産として捉えることからスタートします。組織の使命や理念を業務に反映させる実務能力を鍛えていくためには、組織ぐるみの研修体制の確保が欠かせません。研修を行うことで職員の成長はもちろん、組織への帰属意識や職員間の交流、信頼関係の構築など、組織にとってもプラスになる面は大きいです。職場研修では個人と組織の双方にとってメリットとなることを目指しています。

職場研修を通して、個人も組織も成長していく

職場研修を通して、個人も組織も成長していく(写真はイメージです。)

職場研修とは

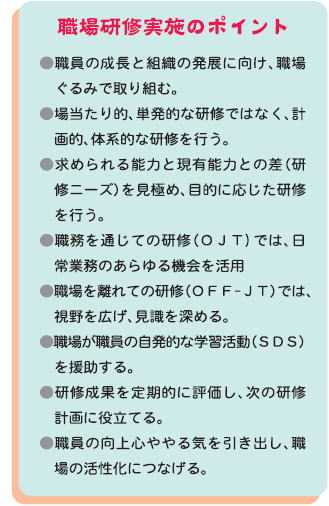

職場研修は、「個々の職場が主導的に推進する職員研修の全体」を指します。形態としては、職務を通じての研修(OJT)や職務を離れての研修(OFF-JT)、自己啓発を援助するしくみ(SDS)などをとおして実施されます。それぞれの研修では計画立案-研修実施-評価のプロセスをたどりながら、計画的、体系的に実施することが望まれます。

どう取り組むのか

職場研修を進めるにあたっては職場ぐるみで実施体制を築くことが大切です。まず、職場における研修担当者を選任し、役割を明確にします。研修担当者が中心的な担い手となって、計画の立案や研修の運営、評価などを行っていきます。担当者はそれぞれの場面において、経営者や管理者、職員に働きかけを行い意見や承認を得ながら進めていくことが大切です。担当者任せにするのではなく、組織として取り組むという視点を持つことが大切です。

次に、職場研修を計画的、体系的に実施するための検討を行います。それぞれの職場の理念、経営方針と現状や今後の見通しを分析して、人材育成の重点課題を明確にしていきます。その際、これまで行ってきた職場研修の実績や成果を検討し、人材育成の中長期的な計画を立てます。職員の資質能力の現状と求められる職員像を比較して、自分たちに不足している技術や知識を補う形で研修を組み立てていくとよいでしょう。

研修推進のポイント

具体的な研修実施に移していく際、職場研修の3つの形態の特徴を押さえておくとよいでしょう。

1つめは、OJT(職務を通じての研修)です。日常業務の中で先輩から後輩へ指導する場面などがそれにあたります。職務中に行うため、特別な時間や費用をかけずに、具体的・実践的なアドバイスができることが特徴です。新任の職員への個別指導などには効果的です。新任職員に専任の指導者を一定期間帯同させ、指導にあたる「チューター制」という方法も広まってきています。

2つめは、OFFーJT(職務を離れての研修)です。職務命令で、一定期間職務を離れて行われる研修で、県社協等が主催する研修会への派遣などもこれに含まれます。必ずしも開催場所が職場外である必要はなく、職場内でも職務を離れて他部署の職員と行う合同学習会などもOFF-JTに含まれます。OJTによる研修を基本としながらも、OFF-JTを設けることで、他の研修生との交流・情報交換による視野の拡大が期待され、専門性を深めるよい機会となります。

3つめは、SDS(自己啓発援助制度)です。職員が自主的に行う学習活動をサポートする仕組みを指します。自己啓発は「自己責任」で行われるものですが、学習成果を職務に生かすことは職場を活性化することにつながります。資格取得のための通信教育課程のスクーリングや、経理や税務といった各種講習会への参加には費用と時間が必要です。その際、職場が資金面の援助や時間の確保、情報の提供などの便宜を図ることで職員の自己啓発意欲を高めることができます。参加する援助の範囲や方法については職場で一定の基準を設けるとよいでしょう。

職場風土づくりへの発展

福祉の仕事は人から人へ提供されるサービスです。職場研修では新しい知識や技術を習得することはもちろん、思いやりやいたわりの心といった福祉マインドを高めていく視点も大切となります。職場ぐるみで研修を行うことのメリットはそこにあります。教科書だけでは十分学べない、仕事への情熱や組織への愛情を職員間の交流を通して培っていくことで、職員にとっても組織にとっても実のある職場研修へとつながっていきます。

現場レポート 読谷の里の取り組み 研修ニーズを計画へ反映

県内の福祉施設ではどのような形で職場研修を進めているのか、「読谷の里」の事務長佐久川哲さんと、養護課長の松田勝太郎さんに話をうかがった。

読谷の里ではISO9001の認証を取得するなど、サービス品質管理について施設全体で徹底して取り組んでいる。職員の資質向上についても「教育訓練規程」をもとに職場ぐるみで実施している。教育訓練規程には職員への教育・訓練について、業務能力の評価や研修等の計画実施、情報の共有化が明文化されており、経営方針の一部として位置づけられている。職場研修に先立ち、各部署において「教育訓練計画」が策定される。これは、実務年数ごとに職員に求められる必要な能力を具体的に挙げ、リスト化したもので、その達成度を数値化して評価できるような仕組みとなっている。評価にあたっては職員本人による自己評価と管理者による他者評価を合わせて行い、両者による面談等も交えながら、職員個人に不足している部分を分析する。この評価は年2回実施され、今後の研修計画に反映される。職員は力量不足の分野を知ることで、必要な研修を意欲を持って取り組むことが可能となる。また、上司や同僚と評価の情報を共有化することで、職員同士による指導や相互研さんにつながり、職場内での相乗効果も期待できる。教育訓練計画にはOJTのほかにも派遣研修や資格取得支援についても盛り込み、職場全体の研修計画へとまとめ上げている。

さらに、同施設では、毎年度の『事業計画』に教育訓練計画を盛り込むことで、職場研修の実施に実効性を持たせる工夫をしている。

「ベテランの職員には必要な項目を達成できたからといって満足するのではなく、後輩に指導することも求めていきます。」と佐久川事務長は話す。これからの取り組みについて、松田課長は、「職員一人ひとりに意識を浸透させて、常に向上心をもってもらうような働きかけを行っていきたい。」とのこと。

こうした積み重ねがサービス品質の向上につながることはもちろん、やがては『人を育てる職場』としての発展につながっていると感じた。

鍵言葉

OJT=(On the Job trainingの略で、職務を通じての研修を指す)

OFF-JT=(OFF the Job trainingの略で、職務を離れての研修を指す)

SDS=(Self Development Systemの略で、自己啓発援助制度を指す)

(トップページ)

(次のページ)

| 福祉情報おきなわVol.104(2005.11.1) |

| 編集発行 沖縄県社会福祉協議会 沖縄県共同募金会 沖縄県福祉人材センター 沖縄県民生委員児童委員協議会 〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 TEL098(887)2000 FAX098(887)2024 |

-ふれあいネットワーク-

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

Tel 098(887)2000 Fax 098(887)2024

Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会

CLOSE

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1

社会福祉法人 沖縄県社会福祉協議会

Tel 098(887)2000 Fax 098(887)2024

Copyright(C)沖縄県社会福祉協議会

CLOSE